Liberdade de expressão, dizia George Orwell, é o direito de dizer aos outros o que eles não querem ouvir. Voltaire demonstrou compreender isto muito bem quando disse, fidelíssimo ao espírito do Iluminismo: "Posso não concordar com uma só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte vosso direito de dizê-lo." Para ser algo além de uma piada ou uma fachada, a liberdade de expressão precisa valer tanto para nossos adversários quanto para nossos aliados, tanto para aquilo que nos fere os ouvidos quanto para aquilo que os acaricia... Pode a democracia existir sem ela, que possibilita a coexistência da diferença em sociedades complexas, irredutíveis a um pensamento único e que não mais se deixam governar pela força do dogma?

Larry Flynt, o polêmico pornógrafo criador da Hustler (uma Playboy mais obscena, desbocada e explícita), foi uma das personalidades americanas que levou mais ao extremo o direito constitucional conferido pela Primeira Emenda à Constituição dos EUA. E pagou alto preço por isso, tornando-se um mártir involuntário a demonstrar que as instituições americanas são bem mais fundamentalistas e intolerantes do que seu auto-elogio marketeiro nos faz supor. "Land of the free"? Só se for do free market, porque do resto...

Larry Flynt, o polêmico pornógrafo criador da Hustler (uma Playboy mais obscena, desbocada e explícita), foi uma das personalidades americanas que levou mais ao extremo o direito constitucional conferido pela Primeira Emenda à Constituição dos EUA. E pagou alto preço por isso, tornando-se um mártir involuntário a demonstrar que as instituições americanas são bem mais fundamentalistas e intolerantes do que seu auto-elogio marketeiro nos faz supor. "Land of the free"? Só se for do free market, porque do resto...Decerto que foi preciso uma imensa revolução de costumes, herdeira da pélvis de Elvis, do movimento hippie, do "é proibido proibir!" do Maio/68, de Whilhelm Reich e de Marcuse, dentre outras coisas, que tornou possível a enxurrada de "revistas adultas" que toma as bancas-de-jornais da década de 70 pra frente. O problema espinhento, que os movimentos feministas não deixariam de sublinhar, me parece ser o seguinte: se por um lado a "Revolução Sexual ocidental" gerou uma massiva libertação da sexualidade em relação a carolices e repressões quadradas, em contraste radical com o ferrenho ascetismo do mundo islâmico (que encerra até hoje suas mulheres detrás de pesadas burcas...), o Ocidente americanizado caiu no vício da comercialização barata do corpo feminino, coisificado, marquetificado, posto no moedor de carne... O próprio Flynt, em um momento de mea culpa, publicou uma clássica capa de Hustler, em Junho de 1978, em que dizia: "We will no longer hang women up like pieces of meat". Mas seu escrúpulo durou pouco, e o deleite pelos milhões com que a publicação recheava sua conta bancária prevaleceu...

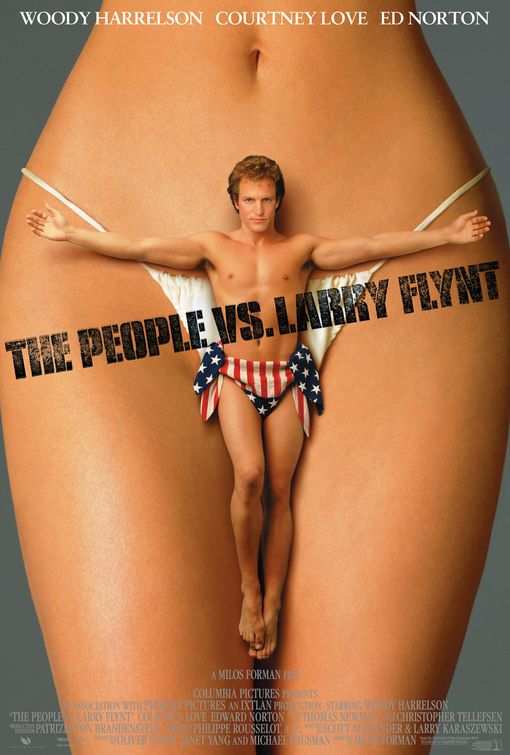

O filme de Milos Forman é um ótimo retrato de uma vida punk: confrontadora, sacrílega, provocativa. Pois a vida de Flynt, como Forman a narra com seu talento habitual, foi altamente podreira: o pornógrafo passou tempo na cadeia, foi baleado por um desafeto, ficou tetraplégico, virou morfinômano, gastou milhões em fianças, enviuvou de uma suicida, entre outras desgraças. A presença de Courtney Love, encarnando visceralmente a esposa junkie e auto-destrutiva de Flynt, poucos anos após o suicídio de Kurt Cobain, só frisa ainda mais o caráter contra-cultural e escancaradamente transgressor desse casal para quem toda polêmica sempre foi pouca. Eles foram como Bonnie & Clyde da imprensa marrom.

Mas a obra de Forman, mais que uma mera cine-bio instigante de um personagem maldito, ao estilo do excelente Os Contos Proibidos do Marquês de Sade (de Philip Kaufamn), alça-se mais alto do que a mera descrição de um destino individual. É a crônica do intenso debate público que a figura de Flynt gerou em torno de questões como desrepressão da sexualidade, liberdade de imprensa e afronta a instituições religiosas estabelecidas.

É óbvio que é uma questão moral espinhosa decidir se, no caso da Hustler, a censura seria justificável. Uma democracia deve permitir que um magnata da imprensa, acusado por seus detratores de publicar revistas de um tremendo mau-gosto, fique milionário? Será que deve-se permitir que Larry Flynt utilize a Primeira Emenda como escudo para defender-se por estar faturando alto ao vender fotos de bucetas arrombadas e notícias falsas que cobrem de lama as autoridades religiosas adoradas pelas massas? A Hustler poderia sair impune ao criar uma matéria falsa onde diz-se que o pastor Jerry Falwell cometeu incesto com sua mãezinha depois de ficar bebaço de Campari?

O filme se vai, mas deixa impresso na memória do espectador o arco obsceno e herético que fez nos ares do zeitgeist este figuraça, Larry fuckin' Flynt. As perguntas que ele pôs à sociedade de seu tempo continuam tão dignas de serem postas hoje quanto eram então.

É óbvio que é uma questão moral espinhosa decidir se, no caso da Hustler, a censura seria justificável. Uma democracia deve permitir que um magnata da imprensa, acusado por seus detratores de publicar revistas de um tremendo mau-gosto, fique milionário? Será que deve-se permitir que Larry Flynt utilize a Primeira Emenda como escudo para defender-se por estar faturando alto ao vender fotos de bucetas arrombadas e notícias falsas que cobrem de lama as autoridades religiosas adoradas pelas massas? A Hustler poderia sair impune ao criar uma matéria falsa onde diz-se que o pastor Jerry Falwell cometeu incesto com sua mãezinha depois de ficar bebaço de Campari?

O filme se vai, mas deixa impresso na memória do espectador o arco obsceno e herético que fez nos ares do zeitgeist este figuraça, Larry fuckin' Flynt. As perguntas que ele pôs à sociedade de seu tempo continuam tão dignas de serem postas hoje quanto eram então.